2011. 8. 16. 10:27ㆍ▣ 경주이씨유래/경주이씨소개

백사 이항복 하면 ‘오성과 한음’을 떠올리며 유쾌하고 행복한 일생을 보냈을 것이라고 생각하기 쉽지만, 한음 이덕형과의 일화는 어린 시절 한때에 불과하다. 실제로 ‘백사집’이나 ‘한음문고’ 어디에도 만화 ‘오성과 한음’ 속에 등장하는 기발하고 흥미진진한 에피소드는 보이지 않는다.

두 사람은 모두 정승 자리에 오를 정도로 출세한 삶을 살았지만 말년은 불우했다. 1617년 광해군이 인목대비를 폐위한 사건은 잘 나가던 두 사람의 발목을 잡았다. 폐위를 반대했던 이덕형은 벼슬에서 쫓겨나 지방에 내려가 살다가 여생을 마쳤다. 폐위 반대 상소를 올렸던 이항복은 더 불우했다. 함경도의 북청으로 유배를 떠난 지 5개월 만에 병사했기 때문이다.

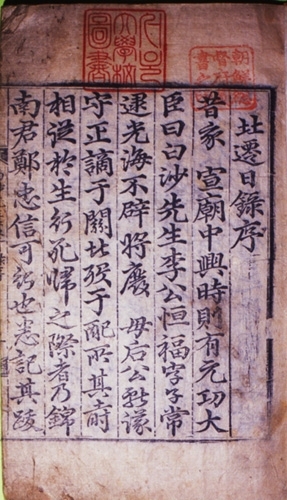

이항복의 삶과 생각은 그의 문집 ‘백사집’에 잘 드러나 있다. 그러나 이 책에도 이항복의 유배지에 대한 기록은 없다. 오성부원군 이항복의 유배 생활은 어떠했을까. 그 자세한 기록은 제자 정충신이 쓴 ‘북천일록’(원제 ‘백사선생북천일록’)에 있다.

‘북천일록’에 따르면 이항복의 유배길은 결정 과정에서부터 우여곡절이 많았다. 처음에는 ‘관직삭탈’에 그쳤으나 반대파들의 입김이 거세지면서 ‘중도부처’(中道付處:거주 제한 조치)-‘원찬’(遠竄:원거리 유배)으로 처벌의 강도가 높아졌다. 유배지도 평안도 창성에서 함경도 경원, 삼수 등 여러번 바뀐 뒤에야 북청으로 최종 결정됐다.

서울에서 북청까지는 1,000여리. 제자 정충신이 유배길에 동행했을 뿐 아니라 적소에서도 스승과 함께 했다. 백사가 유배지로 떠난 날은 1618년 1월11일. 그가 유배길에서 읊었다는 시조 ‘철령 높은 재에 자고 가는 저 구름아’는 당시는 물론 지금까지 널리 불리고 있다. 그러나 혹독한 추위를 겪으며 북청에 도착한 백사는 유배지에서 중풍이 재발해 그해 5월13일 세상을 하직한다.

‘북천일록’은 조선시대 관리의 유배길과 유배생활을 기록한 일기다. 이 책에는 조정의 원로 대신이 어떤 방법으로 유배를 떠나는지, 유배길에서 어떤 대접을 받았는지 등이 상세히 기록돼 있다. 책을 보면 유배길이라기보다는 유람길이라 할 정도로 들르는 고을마다 극진한 대접을 받는다. 가는 곳마다 관찰사, 절도사들이 나와 유배객을 영접하는 모습은 원로 대신 이항복의 명성을 잘 보여준다.

이 ‘북천일록’이 삼성미술관 리움 임재완 연구원의 편역으로 백사의 친필유묵집과 함께 묶여 ‘백사 이항복 유묵첩과 북천일록’(리움)이라는 이름으로 번역돼 나왔다. 1998년 완역된 ‘백사집’(민족문화추진회)과 함께 이항복의 삶과 생각을 보여주는 귀중한 자료이다.

'▣ 경주이씨유래 > 경주이씨소개' 카테고리의 다른 글

| 석탄공파 소개 [석탄선생 사단비명 역문] (0) | 2011.08.16 |

|---|---|

| 성암(평리)공파 소개 [성암(평리)열헌공사단비 역문] (0) | 2011.08.16 |

| 재치와 익살의 오성 (0) | 2011.08.16 |

| 백사문충공파 소개 (0) | 2011.08.16 |

| 상서공파 소개 [상서공전 역문] (0) | 2011.08.16 |